女性の活躍

推進状況

当社は女性従業員の比率が高く、多くの女性がそれぞれの能力を様々なフィールドで最大限に発揮して活躍できるよう、長きにわたって女性の活躍推進に取り組んでおり、現在は、女性リーダーの安定輩出・定着、組織の意思決定者としての女性リーダー育成・登用のフェーズに入っています。

管理職における女性比率は、現在3割超となっています。「2030年4月までに役員および組織長に占める女性比率を30%とすること」を目標に、パイプライン強化・プール人財の確保に向けた取組みを強化しています。

国内グループにおける女性役職者の割合(2025年4月1日時点)

| 合計 | 男性 | 女性 | 女性比率 | |

|---|---|---|---|---|

| 役員※1 | 76 | 63 | 13 | 17.1% |

| 組織長※2 | 1,150 | 926 | 224 | 19.5% |

| 管理職※3 | 3,546 | 2,453 | 1,093 | 30.8% |

- ※1

第一生命ホールディングスおよび第一生命の取締役・監査役・執行役員・専門役員の合計

- ※2

第一生命ホールディングスおよび第一生命・第一フロンティア生命・ネオファースト生命の管理職のなかでも組織の長であるライン部長、ラインマネジャー級の職位の合計

- ※3

第一生命ホールディングスおよび第一生命・第一フロンティア生命・ネオファースト生命の合計

次世代女性リーダー育成

| リーダー育成 | サクセッションプラン | 各部門のマネジメントポスト候補者の30%を女性とする運営 |

|---|---|---|

| 社長塾 | 経営トップによる女性リーダー育成 | |

| 役員とのクロス1for1 | 役員自らが候補者を見て育てる機会として、普段接点のない部門の候補者と1for1を実施 | |

| 他社との合同研修 | 視野拡大と行動変容を狙いとした他社メンバーと合同での経営リーダー育成 | |

| 社外研修 | 多種多様な業種の他社社員とのネットワーク構築、相互研鑽機会へのチャレンジ | |

| キャリア支援 | ロールモデル交流 | ロールモデルとなりうる女性役員・女性管理職などによる講話・座談会 |

| 社外メンタリング | 社外の女性リーダーとの対話によるキャリア形成支援 | |

| キャリアアップ塾 | 30歳前後の女性社員に向けた主体的なスキル開発研修 | |

| キャリア座談会 | 前向きにキャリアを描くためのテーマ別座談会、ネットワーク形成の場の提供 | |

| セミナー等情報提供 | 社外セミナー等の情報提供による継続的な学びの支援 |

生涯設計デザイナーへの取組み

生涯設計デザイナーとして独り立ちした後、

自分の生き方や適性に合わせて複数のキャリアを選択できます。

多様な働き方の実現

国内・グローバルにおける公募制度

社員のキャリア実現を支援する為、社員自ら強みを発揮できる機会の提供に取り組んでいます。

国内では、自身のキャリアを自律的に考え、自らキャリアを切り開くために「Myキャリア制度」を導入し、グループ内外の企業において保険の枠組みを超えた多様なフィールドで活躍できる職務を幅広く用意しています。

公募職務数・応募者数・合格者数は年々増加し、「社員がキャリアを選ぶ時代」が実現されつつあります。

グローバルではグローバルジョブポスティングプログラムを2022年から開始し、グローバルに活躍する機会に社員が自ら手を挙げ、国を超えて専門性を発揮しています。

制度開始から2025年4月末までで、49のポジションの公募があり、27名が新たなキャリア開発の機会に繋げています。

ともに成長し、高め合い、成功を支援する風土づくりにつながっています。

Myキャリア制度(国内)

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 公募職務数 | 301 | 369 | 1,077 |

| 応募者数 | 371名 | 411名 | 495名 |

| 合格者数 | 126名 | 153名 | 160名 |

フルリモート勤務

2022年4月より「フルリモート勤務」を導入しています。転居を伴わない地域限定型社員のうち、東京や大阪などの本社まで90分以内で通うことが難しい社員が、全国各地から週5日フルリモート勤務で本社業務を担うことが可能となりました。また、育児などで短時間勤務を選択していた社員は、フルリモート勤務によって通勤時間が削減されるため、フルタイムで働く選択肢を持つことができます。居住地や時間に捉われない柔軟な働き方が、多様なキャリア形成を後押ししています。

企業版ふるさと納税

全国の地域課題解決に向けた取組みとして、企業版ふるさと納税(人材派遣型)の制度を活用して、地方公共団体等に社員を派遣しています。持続的社会の実現に向けて地方公共団体等との連携協力を推し進め、専門的知識・ノウハウを有する人財の地方公共団体等への派遣を通じ、地域・社員・当社における「三方良し」の取組みとして推進しています。

社内外副業

2021年4月より「社外副業」を解禁しています。社外でも通用するスキルや専門性、コミュニティ形成を目的としています。セミナー講師など社外副業の内容は幅広く、現在多くの社員がチャレンジしています。

また、2020年12月より「社内副業」も開始しています。プロジェクトごとに公募し、さまざまな所属から参加者が集まることで、所属の垣根を超えたコラボレーションやイノベーション創出が可能です。参加者も他所属のプロジェクトに参加することで、自身のキャリアを考えるきっかけとなります。

2024年度副業利用実績(累計)

社内副業 41 件

社外副業 596 件

アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み・偏見)への取組み

個の能力を活かす・伸ばすためには、日頃から自身が気づいていないものの見方や捉え方のゆがみ・偏りを認識し、意識的にコントロールする必要があり、女性活躍を推進していく上では、性別固定役割分担意識を助長する思い込み等のアンコンシャス・バイアスの克服が重要となります。そこで、全社員対象にしたアンコンシャス・バイアス研修の実施に加え、公正・公平な評価の実施に向けて、評価時にアンコンシャス・バイアスの自覚を促す「評価エラーチェックリスト」を提供しています。

女性の健康課題への取組み

女性のキャリア形成に影響を与える可能性のある女性特有の健康課題や治療に対する理解を深め、本人・周囲のリテラシーを向上させることで、各社員が自分らしいキャリアを構築できるよう、各種研修・セミナーを実施。

【実施テーマ】

- 生理・PMS(月経前症候群)

- 男女の更年期

- 不妊治療・卵子凍結

- 女性特有の病気(乳がん・子宮がん)

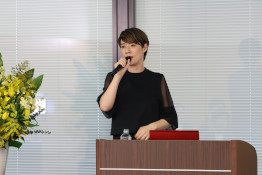

他企業との合同セミナー

男女共通の症状が多い更年期障害を切り口に、外部専門家と経営層によるパネルディスカッションを織り交ぜたセミナーを他企業と共催し、性別・年齢を超えた幅広い社員が参加しました。経営層自らが、「誰もが働きやすい職場」「気軽に相談できる風土づくり」の重要性を語ることで、正しいヘルスリテラシーを身につけることに留まらず、社員一人ひとりが、ウェルビーイングな働き方への理解を深める契機となりました。また、他社と協働することで、社会全体の健康課題に対する意識を高めることにつながりました。

2023年2月「他企業との合同セミナー 男女の更年期からみるウェルビーイングな働き方」

2023年2月「他企業との合同セミナー 男女の更年期からみるウェルビーイングな働き方」

第一生命WOMAN’sデー

国内向けのイベントとして、国際女性デーおよび女性の健康週間にあわせて、「第一生命WOMAN’sデー」を2023年度から開催しています。昨年度は、菊田G-CEOが多様な人財の活躍の重要性についてメッセージを発信し、ゲストの小室淑恵氏からは、多様なライフと仕事の両立や、ワーク・ライフ・バランスが組織成長につながることについて語っていただきました。育休の取得経験がある当社グループの男性役員とのトークセッションでは、上司・部下がそれぞれの立場で「自分にできること」などについて意見を交わし、参加者が、お二方の経験からヒントを得て自らの行動を考える機会となりました。

社外からの評価

第一生命ホールディングス株式会社は、女性活躍推進に優れた上場企業として経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する 2023年度「なでしこ銘柄」に選定されました。

2014年度と2018年度に「なでしこ銘柄」、2019年度に「準なでしこ銘柄」と、当社グループとして4回目の選定となります。

「採用・登用までの一貫したキャリア形成支援」及び「共働き・共育てを可能にする男女問わない両立支援」を両輪で行い、女性の活躍を推進する企業として評価されました。

イニシアティブへの参画

女性活躍を推進するイニシアティブに参画し、経営トップから社外に向けて様々な形で発信しています。

|

内閣府が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言 | |

|

英国から始まった取締役会を含む企業の重要意思決定機関に占める女性割合の向上を目的とする世界的キャンペーン | |

|---|---|---|

|

経団連が30% Club Japanと共通の目標に向けた経営トップのムーブメント形成を目的とするキャンペーン | |

|

国連グローバル・コンパクトとUN Womenが共同で定めた行動原則 | |

|

経済・ビジネスにおける主要な役割を担う女性の増加とエンパワーメント達成のための民間セクターのアライアンス |

障がい者の活躍

第一生命グループでは、ノーマライゼーション※の実現に向け、積極的に障がい者を雇用しており、グループ全体で約 1,000 名の障がいのある社員が活躍しています。

障がい者の雇用及び障がいへの理解促進に向けては、全社員を対象とした啓発研修を実施しています。あわせて、障がい者相談窓口を設け、障がいのある社員からの個別相談に対応する等、安心して働ける環境づくりを進めています。

- ※

ノーマライゼーションとは:障がいのある人もない人も社会の一員として、お互いを尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会こそ当然の社会であるという理念

第一生命チャレンジド株式会社の取組み

第一生命チャレンジド株式会社は、第一生命の子会社として2006年8月に設立し、特例子会社として2006年11月に認定を受けました。知的障がい者や精神障がい者を中心に雇用しており、現在は8拠点で総勢400名を超える社員がいきいきと働いています。任される(任せる)、チャレンジできる風土を大切にし、一人ひとりが認め合い・支え合いながら成長に向けて取り組んでいます。

第一生命チャレンジド株式会社では、色々な事業部で多種多様な仕事をしています。

主な事業は第一生命グループより委託する業務で、パソコンを使用したデータ入力や書類の作成・印刷・発送・整理、グループ社員の福利厚生のための喫茶業務、清掃業務等幅広く、仕事を通じて各人の得意を活かし互いに補い合いながらスキルを伸ばし、新たな業務習得にもチャレンジしています。

グローバル・ダイバーシティ

GLC(グローバル・リーダーズ・コミッティ)・GITF(グループ・イニシアティブ・タスクフォース)

第一生命グループでは、グループ課題解決・価値創造に向けて、国内外のグループ各社の人財で構成される複数のタスクフォースを組成し、グループ横断での協働取組を行っています(グループ・イニシアティブ・タスクフォース)。また、当社グループでは、海外グループ会社の経営者と当社役員で構成される会議体(GLC:グローバル・リーダーズ・コミッティ)を設置して、グループの経営戦略・事業戦略等に係る議論、理念・方針の共有なども行っています。

グローバル人財育成

「グローバルトップティアに伍する保険グループ」となることを目指す当社グループでは、日々の業務を通じて実務理解と専門性を深めることに加え、語学力やグローバルなビジネススキルを培うために様々な育成機会を提供しています。

測る・磨く・発揮するのサイクルを通じて、「グローバルトップティアに伍する保険グループ」を目指すための世界標準の視座とスキルを備えた人財の育成に取り組んでいます。

「測る」:英語の習得状況を測定・可視化し、スキルアップに向けたベンチマークとして活用するため、TOEICやVERSANT等の受験機会を提供しています。

「磨く」:現時点の語学力や、自身が目指す水準に応じたプログラムを選択し、「実務で活きる」語学力獲得に向けて研鑽する機会を提供しています。

若手社員を対象とした海外派遣型研修(海外企業でのインターンや海外グループ会社でのOJT)や英語力向上のための自己啓発プログラム(英会話コーチングやオンライン英会話)を用意しています。

「発揮する」:海外駐在やトレーニー、留学生として海外現地で活動する人財、海外グループ企業等との接点業務を円滑に遂行する人財として活躍していきます。

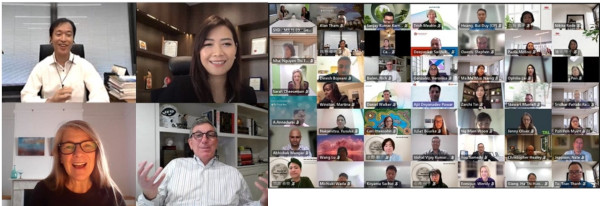

「グローバルDE&Iサミット」

DE&Iの活動は各国の環境によって様々ですが、2022年よりグループ全体で推進していく検討を開始し、その一環として同年より毎年「グローバルDE&Iサミット」をオンラインで開催しています。2回目となった2023年10月のサミットでは、インクルーシブな風土の醸成やコラボレーションの促進に不可欠な「インクルーシブ・リーダーシップ」をテーマに、各国・各社から集まったリーダー層70名以上が共に学ぶ機会となりました。

アメリカ・ミャンマー・日本のグループ各社CEOと外部講師によるパネルディスカッションでは、それぞれが重視するインクルーシブ・リーダーシップの要素や課題、今後の取組みについて、さまざまな観点から率直かつオープンに意見が交わされ、参加者にとって多くの貴重な実践例が共有されました。また、参加者によるグループ・ディスカッションも行われ、各自の職場におけるリーダーシップの発揮に向けた活発な議論が展開されました。

グローバルカンパニーとしてDE&Iを推進していくことは、多様な社員一人ひとりが活躍できる環境を整備するのみならず、事業を通じてお客さまやパートナー、地域社会に貢献していくうえでも不可欠です。こうしたサミットの開催等を通じて、引続きグループ全体でDE&Iの促進に取り組んでいきます。

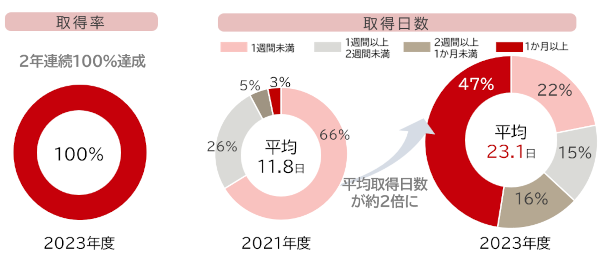

ワーク・ライフ・マネジメント

第一生命は、社員が生き生きと働く環境を整えるため、両立支援制度の充実と、柔軟な働き方の推進の2本柱でワーク・ライフ・マネジメントの推進に取組んでいます。また、2022年度からは男性社員の育児参画推進に向けて「男性社員の累計1か月上の育児休業取得100%」を会社目標とし、男性が育児に参画することの意義や必要性の理解浸透に向けたセミナーの実施、育児休業取得に関する教材や上司・部下の対話ツールの提供などを行っています。

柔軟な働き方の推進

総労働時間の縮減

- 終業時刻目標(ボトムライン目標)の設定

- 週1回の「ワークスマートデー」の取得

- 月1回以上の「ブルースカイデー」(10時始業または15時終業)の取得

- PC自動シャットダウン(20時)

- 勤務間インターバル制度の導入(11時間)

休暇取得の推進

- 年次有給休暇7割以上の取得目標

- 計画公休・スマート休暇として平均で毎月1日以上の有給取得(年5日の年次有給休暇の確実な取得)

- コネクトホリデー(連休や土日と合わせた有給)取得

- QOL向上休暇(家族の介護・看護、中学生以上の子どもの学校行事への出席、不妊治療・更年期症状治療のための通院、ボランティア、人間ドックの受診等、QOL向上・健康増進のための休暇)

- 時間単位の有給取得

- WLM(ワーク・ライフ・マネジメント)指標を設定し、各所属の労働時間・有給取得率・テレワーク活用率等を可視化

- ※

当社では、年次有給休暇を始めとする有給休暇について、取得日も所定労働時間を勤務したものとして換算し、賃金の支払いを行っています。

- ※

法令で義務付けられている年5日の休暇取得について、全社員の取得状況を年間を通じて管理し、必要に応じて社員へ個別にアラートを出すことで、確実な取得を担保しています。

多様な働き方の推進

- テレワークの活用

- フレックスタイム・時差出勤の活用

- オフィスカジュアルの導入

- 社外副業の認可

- Myキャリア準備休職(柔軟なキャリア開発を可能とする施策として、最長で3年間無給休職を取得可能。中長期で不妊治療に専念する等の真にやむを得ない家庭の事情や、全日制の大学院への進学等が対象)

育児と仕事の両立支援制度の充実

- ※

法律で義務付けられている内容を上回る制度または当社独自の制度・施策を中心に記載

妊娠から出産までの支援

- 産前・産後休暇(産前6週間・産後8週間の休暇の100%有給化)

- マタニティ休暇(つわり等の体調不良や健康診査等の通院のため、1か月に5日まで取得可能)

- 配偶者出産時休暇(配偶者出産時に有給を3日付与)

- 孫誕生休暇(孫誕生時に有給を3日付与)

育児支援

- 育児休業(子どもが満1歳6か月を迎えた日の翌月以降最初の4月末日または10月末日のいずれか早い日までを基本とし、状況に応じて子どもが2歳到達時まで延長可能)

- 育児時間(1歳未満の子どものために1日2回各30分取得可能)

- チャイルドサポート休暇・子の看護等休暇(小学校6年修了までの子どもの看護、予防接種、健康診断、子の通う学級の臨時休業、学校行事への出席の場合に、1年度につき12日まで取得可能(有給))

- QOL向上休暇(中学生以上の子どもの看護、学校行事への出席等に利用可能な有給休暇)

- 子の感染症罹患時の特別公休(小学校6年修了までの子どもが学校保健安全法に定める感染症に罹患し、看護する場合や、子どもの通う学級が学校保健安全法により臨時休業等となる場合に、1年度につき5日まで取得可能(有給))

- 子の小学校卒業まで利用可能な短時間勤務・残業等免除

- 育児サービス経費補助

- 「ベネフィット・ステーション」の育児関連サービスが利用可能(例:育児用品(授乳服や授乳器具等含む)・ベビーシッター・家事代行・保活サポートの割引価格での購入・利用)、各種サービスに利用可能なポイントを毎年付与

- 【2025年10月開始】アーリーカムバック支援プラン(産前・産後休暇および育児休業から子が1歳2か月未満で、フルタイム(残業免除含む)で復職した女性社員を対象に、ベネフィット・ステーションにおけるカフェテリアプラン等にて育児関連サービスに使用できるポイントを毎月5万円相当、子が満2歳となるまで支給)

男性の育児参画支援

- 男性社員の育児休業累計1か月以上100%取得を目標に推進

- 男性育児休業取得時に子ども1人につき、有給最大20日付与

- 男性社員とパートナーを対象に「父親学級」を開催

- 社内イントラネットで男性社員の育休体験談を発信

男性育児休業取得推進について

2022年度から「男性社員の育児休業累計1か月以上100%取得」を目標に取り組んでいます。

男性社員が育児・家事に主体的に取り組めるよう「父親学級」での意識付けをはじめ、育休取得計画書の提出ルール化や、最大で20日間の有給休暇を付与するなど、法令を上回る取組みを進めています。

また、マネジメント層を対象とした「イクボス研修」の開催や、社内イントラで男性育休体験談を共有する等、多様な社員への理解・協働を通じて互いに支え合う職場環境づくりに取り組んでいます。

- ※

第一生命ホールディングスおよび第一生命・第一フロンティア生命・ネオファースト生命の合計

様々なライフイベントと仕事の両立支援

介護支援

- 介護休業(要介護者1名につき、休業開始日から通算730日取得可能)

- 介護サポート休暇(要介護者の通院等の付き添いまたは要介護者に必要な世話を行う場合、1年度つき12日まで取得可能(有給))

- 介護のための短時間勤務、残業等免除

- QOL向上休暇(家族・親族の介護に利用可能)

- 『仕事と介護 両立ハンドブック』の提供

- 介護に関するセミナー・座談会の開催

治療支援

- 療養休暇

- QOL向上休暇・Myキャリア準備休職(不妊治療のために利用可能。QOL向上休暇については、更年期症状の治療にも利用可能)

その他の支援策

- マネジメント層を対象に「イクボス研修」を開催

- エフ休暇(生理に関する体調不良のための休暇。月2日まで有給)

- ふぁみりぃ転勤(地域限定社員を対象とする家庭事情による転勤制度)

- 配偶者海外同行休職

- 『両立支援ハンドブック』の提供

- 両立支援相談窓口での個別相談対応

- 「ベネフィット・ステーション」の育児・介護・健康・治療関連サービスが利用でき、サービスに利用可能なポイントを毎年付与

- 【2025年10月開始】産育介休サポート手当(産前・産後休暇、育児休業、介護休業を連続3か月以上取得する場合、休職者の業務サポートを行う周囲の社員に対して一時金を支給)

社外からの評価

第一生命保険において、次世代育成支援対策推進法に基づき、厚生労働省より「プラチナくるみんプラス認定」を取得しました。

「プラチナくるみんプラス認定」は2022年4月に新設された制度で、高い水準の子育てサポートおよび、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業として評価され、認定に至りました。

不妊治療と仕事の両立

両立支援で制度の導入と周知

- 不妊治療に利用できる休職・休暇制度、年次有給休暇の時間単位取得、フレックスタイム制、テレワーク制度などを導入し、「両立支援ハンドブック」で社内周知

不妊治療に関する理解促進

- 不妊治療をテーマとした全社員向けの研修・セミナーを実施

- 不妊治療を経験した社員の声や、両立を支援する会社としてのメッセージを社内イントラネットで発信

社内相談窓口の設置

- 両立支援相談窓口を設け、担当者が個別相談に応じる体制を整備

各種制度利用実績

| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|

| 育児休業取得者数 | 1,477人 | 1,329人 | 1,295人 |

| 女性社員の育児休業後の復職率 | 91.9% | 90.4% | 92.0% |

| 育児のための短時間勤務者数 | 508人 | 536人 | 564人 |

| 育児サービス経費利用人数 | 2,901人 | 2,827人 | 2,751人 |

| 介護休業取得者数 | 214人 | 144人 | 125人 |

| 月間平均残業時間(内勤職) | 5.4時間 | 5.5時間 | 6.5時間 |

| 年次有給休暇の平均取得日数 | 14.7日 | 15.3日 | 15.1日 |

| 年次有給休暇の平均取得率 | 75.4% | 78.7% | 78.5% |

| 男性社員の育児休業取得率 | 100% | 100% | 100% |

LGBTQフレンドリー

当社では、人権宣言 ![]() において基本的な人権の尊重を明確に打出しているほか、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進の一環としてLGBTQにフレンドリーな企業を目指した取組みを推進しています。

において基本的な人権の尊重を明確に打出しているほか、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン推進の一環としてLGBTQにフレンドリーな企業を目指した取組みを推進しています。

お客さまに対しての取組み

保険金の受取人

ご契約者さまが同性のパートナーを受取人とすることを希望された場合に、「自治体のパートナーシップ宣誓制度に基づいて発行された証明書類」の写しの提出により、原則、同性パートナーを保険金の受取人に指定することについて、よりスムーズにお手続きできます。

社員に対しての取組み

情報提供の充実

LGBTQへの理解促進のための研修・セミナーを全社員に向けて実施しています。

相談窓口の設置

LGBTQに関する相談窓口を設置し、個別相談に応じる体制を整備しています。

LGBTQに関する方針の策定

社員が遵守すべき方針(行動規範など)に「性的指向・性自認」を理由とする差別をしないことを明記しています。

休暇制度の拡大適用

結婚・出産時等の休暇制度について、客観的資料等をもとに、原則、同性パートナーを配偶者と同様に休暇取得の対象とします。

社宅貸与基準の拡大適用

社宅付与の基準について、客観的資料等をもとに、原則、同性パートナーを家族として判定します。

キャリア採用人財の活躍

ビジネスモデル変革および事業展開に向けてのスキル・専門人財確保に加え、知識・経験、考え方などの多様性を推進し、同質性を打破するために、キャリア採用(中途採用)の取組みを強化しています。2024年度のキャリア採用は149名と、昨年度の80名から大幅に増加し、うち3分の1以上が金融機関以外の出身者です。また、グループHRガバナンスの柱のもと、役員層でも積極的な外部登用を進めており、多様な経験を持つ人財が集い、環境変化を成長のチャンスに変えるしなやかな組織づくりを推進しています。保険という枠組みにとらわれず、次の第一生命を創る人財を惹きつけるとともに、これまでのキャリアや経歴を問わず、誰もが思い描くキャリアを実現し、活躍できる環境整備をこれからも進めていきます。