基本的な考え方

世界のGDPの半分以上が自然・生態系からの恩恵を受けているとされており、当社グループにとっても自然資本は事業活動の重要な基盤です。また、気候変動による豪雨、洪水、干ばつなどは自然資本の劣化につながり得ることなど、両者は密接に関連していると言われています。

そういった認識のもと、当社グループは、社会の一員として地域の環境保全、気候変動対策、地球環境保護、自然資本・生物多様性の保全、および循環型社会の構築を企業の社会的責任と捉え、グループとしての「目指す姿と環境取組方針」※1および国内中核子会社である第一生命の「責任投資の基本方針」※1を遵守し、常に環境への影響に配慮した行動を心がけていきます。

新中期経営計画では、2030年度に当社グループが目指す姿を実現するために優先的に取り組む重要課題を「コア・マテリアリティ」として定義し、人々の生活基盤である地球環境のサステナビリティ確保に向けて取り組むべき課題を「Green Leadership」として掲げました。このコア・マテリアリティのもと、当社グループは事業会社として、そして機関投資家として、脱炭素社会実現へ貢献していくための目標を掲げ、気候変動・自然資本を中心とした環境課題への戦略的対応に取り組んでいきます。また、ネットゼロを掲げる金融機関の世界最大の連合体であるGFANZ※2などの国内外イニシアティブへの積極的な参画を通じて、意見発信やグローバルなルールメイキングへの関与・貢献も積極化していきます。

当社グループのパーパスに込めた想い※3の実現に向けて、これまで以上に、機関投資家・事業会社としてリーダーシップを発揮し、情報開示を含め、世の中の規範となる取組みを推進していくことで、サステナブルな社会の実現と社会からの信頼・お客さまとの共感を通じた当社事業のサステナブルな成長を目指していきます。

- ※1

方針の詳細は、それぞれ以下Webサイトをご参照ください

「目指す姿と環境取組方針」:https://www.dai-ichi-life-hd.com/sustainability/environment/initiative.html

「責任投資」:https://www.dai-ichi-life-hd.com/sustainability/investment/index.html - ※2

Glasgow Financial Alliance for Net Zero。同イニシアティブの詳細や当社グループの取組みは統合報告書2024 P.83をご参照ください

統合報告書2024 PDF - ※3

当社グループのPurpose:“Partnering with you to build a brighter and more secure future”

ガバナンス

経営会議・取締役会の役割

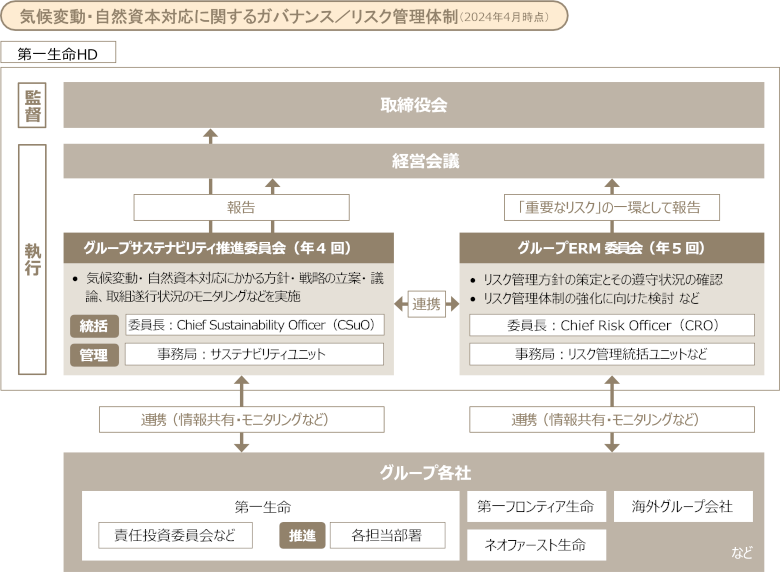

当社グループは、取締役会の監督のもと、経営会議が主導して策定した気候変動に関わる事業計画に基づき、グループサステナビリティ推進委員会やグループERM委員会等を通じて関連取組みを進めています。取組状況(グループ目標をはじめとする取組みの方向性、リスクへの対応状況など)は経営会議・取締役会に対して定期的に報告され、取締役会の監督を受けることで気候変動取組みをさらに強化する体制を構築しています。

ガバナンス体制強化の取組み

グループガバナンス体制の強化の一つとして、2021年4月より「グループサステナビリティ推進委員会」を新設し、2023年4月からはChief Sustainability Officerを委員長として、気候変動および自然資本への対応をはじめとするサステナビリティに関わる方針・戦略の立案や取組遂行状況のモニタリングなどを実施しています。また、2022年7月より、当社役員報酬の業績連動型株式報酬の一部に、CO2排出量削減進捗に関する指標を含むサステナビリティ指標※4を設定しました。2024年4月には従来のサステナビリティ推進室からサステナビリティユニットへと規模を拡大し、グループ全体のサステナビリティ方針・活動を取りまとめる人財を拡充することで、脱炭素社会、ネイチャーポジティブへの貢献に向けた推進体制を強化しています。

- ※4

役員報酬の詳細については統合報告書2024 P.105をご覧ください

統合報告書2024 PDF

リスク管理

リスク管理体制

当社グループでは、経営に重要な影響を及ぼす可能性のある予見可能なリスクを「重要なリスク」として特定し、そのリスクを踏まえた事業計画の策定を推進することで、予兆段階から適切に対処するリスク管理を実施しています。※5

グループの重要なリスクの特定にあたっては、グループ会社における重要なリスクの洗い出し結果をもとに、各リスクの影響度※6・発生可能性を4段階で評価し、ヒートマップを用いて、重要度の高いリスクを「重要なリスク」としてリスク管理統括ユニットにて特定し、毎年度見直す運営としています。2016年のパリ協定発効により、環境問題、とりわけ気候変動への対応は国際社会全体で取り組む課題であるとの認識が高まっており、当社グループにとっても、気候変動への対応はお客さまの生命や健康、企業活動、社会の持続可能性などに大きな影響を与えうる重要な経営課題と認識し、2019年度以降、気候変動に関するリスクを「重要なリスク」の一つとして選定し、リスク管理を強化しています。具体的には、Chief Risk Officerが委員長を務める「グループERM委員会」のなかで、物理的リスク・移行リスクの評価・対応方法について議論を行い、必要に応じて、経営会議・取締役会にも報告しています。

- ※5

リスク管理の詳細は、以下Webサイトをご参照ください

https://www.dai-ichi-life-hd.com/about/control/in_control/administer.html - ※6

影響度は経済的損失額、レピュテーション(売上げ・経営責任・株価への影響)等の要素を考慮

戦略/指標と目標~気候変動への取組み~

ネットゼロ移行計画

金融機関として、実体経済のネットゼロ移行促進に向けた気候変動対応をより統合的に推進するため、2023年8月に「ネットゼロ移行計画」を具体化し開示しました。本計画は、GFANZにおける移行計画のガイダンスなどを参考としています。本計画は、国内中核子会社の第一生命を主体に策定しており、CSuOが統括、サステナビリティユニットが管理し、第一生命の各担当部署が各取組みを推進します。また、グループサステナビリティ推進委員会にて進捗管理や議論を行い、その内容を経営会議へ報告のうえ、取締役会の監督を受けます。

2024年3月には、新たな中間削減目標として2030年度までにスコープ1+2の75%削減(2019年度比)、また第一生命、第一フロンティア生命の共通目標として2030年までにスコープ3(投融資)の50%削減(2020年比)を掲げました。直近時点でスコープ1+2は62%削減(2019年度比)、スコープ3(投融資)は第一生命は31%削減(2020年比、絶対排出量ベース)、第一フロンティア生命は34%削減(2020年比、インテンシティベース)を達成しており、着実に目標に向かって歩を進めています。環境・気候変動ソリューション投融資の実績・目標については統合報告書2024 P.79「機関投資家としての取組み」をご覧ください。

気候変動・自然資本に関する取組みの詳細は、サステナビリティレポートをご参照ください